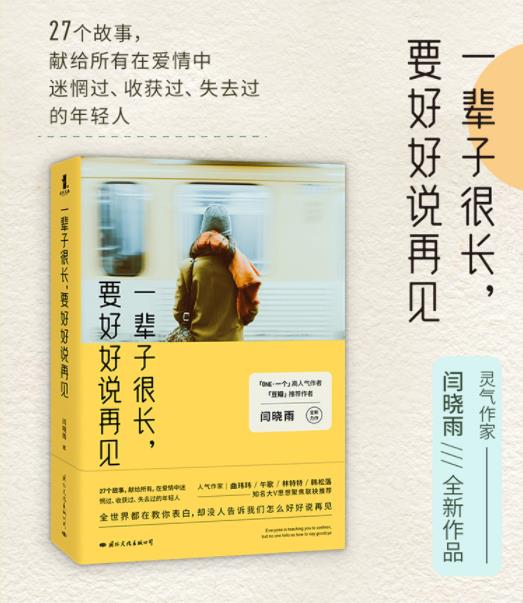

著作者:闫晓雨

在告别的褶皱里,寻找生命的圆满

在即时通讯解构了告别仪式感的时代,国际文化出版公司推出的《一辈子很长,要好好说再见》如一枚精心折叠的时光信笺,在离散的褶皱里藏着未尽的絮语。这部以生命告别为主题的散文集,通过28个真实可感的人生故事,解构了现代人对告别的集体焦虑,在病房外的长椅、机场的玻璃幕墙、咖啡馆的转角间,编织着当代人的情感图谱。

全书以“告别考古学”为叙事主线,构建起一套完整的生命教育体系。作者没有沉溺于伤春悲秋的抒情,而是深入告别的肌理之中:父亲在火车站将橘子堆成小山,这个充满朱自清背影意象的场景,被解构为两代人情感的量子纠缠;情侣在民政局门口玩“石头剪刀布”决定谁先转身,这个荒诞的仪式暗含着数字时代对决断的恐惧。这些被时光浸泡过的告别片段,在作者笔下成为心灵的CT扫描图,每一次重读都是对情感结构的解析。

在叙事策略上,作者创造性地采用“时空折叠术”。让微信对话框里的“正在输入”与泛黄信纸上的泪痕重叠,使朋友圈的三天可见与相册深处的合影对话,令视频通话的像素颗粒与记忆中的胶片颗粒交织。这种多维叙事,使告别突破了物理边界,升华为情感的时空隧道。特别令人震撼的是《云端告别式》一章,通过区块链技术为逝者举办数字葬礼,使离别成为可编程的情感协议。

书中最深刻的洞见,在于对“告别伦理”的重构。当社交媒体将离别简化为取消关注,作者却执拗地记录病房外家属三个小时的沉默、离婚登记处持续整年的预约。在《失语症患者》篇什中,渐冻症患者用眼球追踪仪“写”出的诀别信,被解构成生命的密码:“每个停顿都是心跳,每次凝视都是告别”。这种书写策略,使告别突破了语言范畴,升华为对生命存在的确认。

在哲学维度上,《一辈子很长,要好好说再见》完成了对“缺席美学”的祛魅与升华。作者援引布朗肖的“死亡哲学”,却赋予其中国式的诠释:当清明节的鞭炮声取代扫墓的静默,当电子蜡烛取代长明灯,这些变化并非文明的退化,而是告别智慧在数字时代的迁徙。书中那位收集临终语音的AI工程师说得通透:“我们记录的不是声音,是灵魂留在声带上的指纹。”

特别值得称道的是对“感官人类学”的实践。全书采用通感修辞构建告别记忆:樟木箱打开时溢出的樟脑气息与祖母的告别信笺重叠,冬日地铁出风口的风裹挟着十年前恋人的香水味,医院消毒水气味与产房的初啼形成记忆对位。在《声味录》一章中,作者甚至用声谱图还原渐行渐远的市井告别声,使记忆成为可供聆听的档案。

装帧设计亦暗藏匠心。书脊采用裸脊锁线工艺,象征未完成的告别;内页选用特种纸,在不同光线下呈现或明或暗的纤维纹理,隐喻记忆的消逝与留存。每章开篇的告别场景速写,皆出自街头画家之手,使阅读过程成为视觉的考古。

在这个即时性吞噬永恒性的年代,本书的出版恰似一声温柔的提醒。它告诉我们:真正的告别,不是切断联系的仪式,而是敞开心扉的共舞。当我们在Zoom会议室练习“积极告别”,在家庭群中发送“告别表情包”,终将明白——那些被流量冲散的离愁,早已在灵魂深处回荡,等待某个静谧的深夜,被温柔地接住。正如书中所言:“所有的告别都是暂时的,只要记忆的河流仍在流淌,重逢就永远在下一片水域等待。”

作者简介

95后畅销书作家

北京作家协会会员

晓雨读书会创始人

目前已出版《体验派人生》、《你可以活成自己喜欢的模样》、《你必须叫醒那个沉睡的自己》、《一辈子很长,要好好说再见》、《追得上星星的女孩1-2》多本图书著作;多本图书版权引进中国台湾、越南多地。

入选福布斯“国际化领军任务”,裸辞写书的青年故事被腾讯新闻拍成纪录片,被中宏网、妇联旗下的《婚姻与家庭》杂志等诸多媒体报道。写作方向聚焦个人成长与青年文化,左手写书,右手教学,帮助更多人迈出公开表达第一步。

购买本书

购买本书