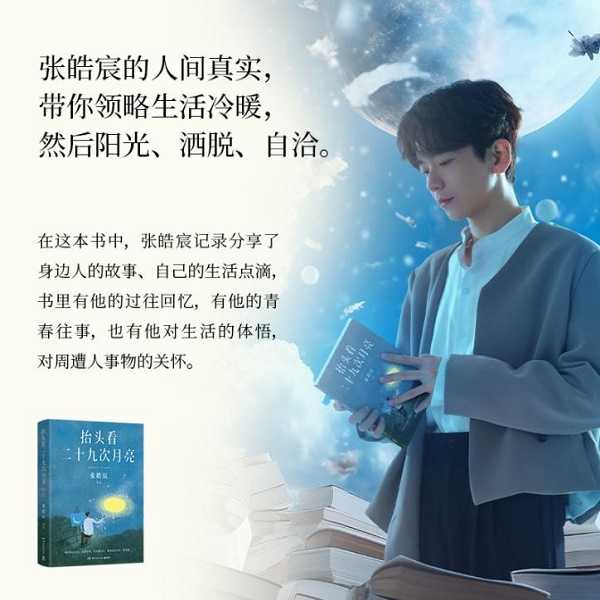

著作者:张皓宸

编辑推荐

1.张皓宸散文随笔集,时隔两年全新力作。

2.我们不只要歌颂满月,也要正视每一次残缺,看二十九次月亮的过程,也是我们正视自己脆弱和不完美的过程。

3.我们经过长夜,只要抬头,月亮都还在。你也终会等来一次月圆。这本书献给每一个在等待月圆的你。

4.张皓宸的人间真实,带你领略生活冷暖,然后阳光、洒脱、自洽。

对每个人来说,或许最糟的时期已经熬过,但黑夜过后的每一个黎明,我还想陪你一起看日出,每个黄昏后的夜晚,还想陪你一起看很久的月亮。

在月缺月圆中,读懂中国人骨子里的浪漫与坚韧

当都市人习惯用秒表切割时间,湖南文艺出版社推出的《抬头看二十九次月亮》却以一种近乎古典的姿态,邀请我们抬头仰望——不是仰望星空,而是凝视那轮亘古如斯的月亮。这部作品以二十九次月相变化为叙事经纬,在科学精准的朔望周期里,编织出属于中国人的情感密码与生存哲学。

全书最令人惊艳的,莫过于对"残缺美学"的现代诠释。作者没有沉溺于"花好月圆"的陈词滥调,而是将笔触探向月亮的阴影面:峨眉月的清冷、下弦月的孤寂、残月的寂寥,这些常被忽视的月相,在书中化作承载人生缺憾的容器。当主人公在月缺之夜整理母亲遗物,当异乡人望着凸月计算归期,这些场景恰似中国水墨画中的留白,用未尽之意叩击着每个游子的心弦。

在叙事结构上,作者创造性地构建了"月历叙事法"。每章以精确的月相图谱开篇,辅以天文学数据,却在此岸投射出最温暖的人文光芒。这种理性与感性的交织,在"超级月亮"章节达到高潮:当卫星云图显示月球抵达近地点,城市天台上却聚集着举着手机拍摄的陌生人,他们镜头对准的不仅是天文奇观,更是对"圆满"的集体渴望。这种叙事策略让科学数据成为情感的注脚,赋予冷知识以体温。

书中对"中国式等待"的刻画尤为动人。在快递柜取代门廊、即时通讯取代书信的今天,作者却用大量篇幅书写等待的价值:等待月圆如等待归人,等待信件如等待春天。那位每月初一在江畔放河灯的老人,那对坚持用毛笔写婚书的年轻情侣,他们的故事都在诉说:在效率至上的时代,缓慢本身可能就是一种抵抗,而等待恰是情感最虔诚的仪式。

特别值得称道的是对"月光经济"的隐喻式书写。当城市霓虹遮蔽星光,书中人物却用各自的方式打捞月光:有人开发观月App将天文数据转化为诗歌,有人复原古代月令图谱制成文创,这些看似浪漫的举动,实则是对数字时代异化的温柔反叛。正如书中所言:"我们不是要回到没有电灯的时代,而是要在LED屏里种出月亮。"

在价值维度上,这本书完成了对"治愈系"写作的升级。它不提供廉价的安慰剂,而是通过展示残缺与圆满的辩证关系,传递出东方智慧特有的豁达。当抑郁症患者开始记录月相变化治愈自己,当创业者将公司logo设计成月相图,这些真实案例都在印证:接受不完美才是成长的开始,而月亮永远在教会我们如何与阴影共处。

装帧设计亦暗藏匠心。封面采用夜光油墨工艺,黑暗中浮现的月相图谱,恰似书中人物在困境中看见的微光;内页选用环保再生纸,触感粗糙却带着草木香气,呼应着"月下草木生"的古典意境。特别设计的月相书签,可随阅读进度标记日期,让读者在物理层面参与"观月计划"。

在这个加速主义盛行的时代,《抬头看二十九次月亮》的出版恰逢其时。它提醒我们:真正的圆满不在于追逐完整的月亮,而在于学会与残缺的自己和解。就像书末那个巧妙的隐喻——当二十九次月相更迭完毕,我们终将明白:人生不是要等到月圆才举杯,而是举杯时,杯中自有月光。

作者简介

张皓宸,青年作家,写故事的人。

生活的另一部分交给画画与手写字。见字如面。已出版作品《抬头看二十九次月亮》、《你是最好的自己》、《我与世界只差一个你》、《谢谢自己够勇敢》、《后来时间都与你有关》、《听你的》、《最初之前》、《你是宇宙安排的邂逅》。

张皓宸文风治愈励志,对爱情、友情、亲情均有独到见解;他的文字总是正能量满满,具有暖心的文笔风格。张皓宸的作品擅长把励志故事、创意插画等元素结合起来,颇有个人特色。

购买本书

购买本书