著作者:邓安庆

在夹缝中生长的青春物语

在"内卷"与"躺平"的二元对峙中,青年作家邓安庆的长篇小说《望花》(译林出版社2022年11月版)如一株破土的野草,在钢筋水泥的缝隙里倔强生长。这部以当代青年生存困境为蓝本的作品,用细腻的工笔描摹出初入社会的年轻心灵如何在传统与现代、理想与现实的夹缝中,寻找属于自己的生命出口。

全书以"望花镇"为叙事坐标,构建起一个充满隐喻的文学空间。这个因荷花得名的东北小镇,既承载着工业文明的记忆——西露天矿的绿林青草见证着从制造到智造的蜕变,又孕育着雷锋精神的火种——纪念馆里的展品仍在诉说助人为乐的传奇。当主人公张云松逃离都市丛林来到这里,遇见被迫留守的赵娟,两个年轻人的相遇恰似工业锈带与数字时代的碰撞,在啤酒厂的麦芽香与广告公司的PPT之间,上演着一代人的精神突围。

作者邓安庆延续了其标志性的"显微镜式"写作风格,将职场新人的生存窘境解构成无数个令人窒息的细节:出租屋里发霉的被褥、地铁早高峰的体温压迫、甲方爸爸的修改意见像雪片般飞来。这些被精准捕捉的生存现场,构成了一部当代青年的"受难图鉴"。当张云松在广告公司厕所隔间里练习微笑,这个充满荒诞感的场景,恰似卡夫卡笔下格里高尔变成甲虫的现代变奏。

在人物塑造上,作者采用了"双声部叙事"策略。张云松的都市漂流与赵娟的小镇困守形成镜像,他们的对话如同两条平行线,在试探与犹疑中渐行渐近又骤然分离。特别值得称道的是对"逃离"主题的书写:当赵娟说出"感觉一生都耗在这儿了",张云松回应"我们都很年轻啊",这组对话堪称当代青年的精神密码。在老工业基地的暮色中,在雷锋精神的烛照下,两个年轻人完成了对"年轻"的重新定义——不是反抗的激情,而是承受的勇气。

小说在叙事结构上暗藏玄机,采用"出差"这一空间位移作为叙事驱动力。从北京CBD到望花镇的地理跨越,实则是心灵空间的拓展。作者巧妙地将职场生态嵌入小镇图景:广告公司的KPI考核与啤酒厂的产量指标形成互文,朋友圈的精致生活与夜市的烟火气息彼此映照。这种嵌套式叙事,使小说成为改革开放四十年的微观缩影。

在语言风格上,邓安庆展现出罕见的克制与精准。他拒绝煽情,而是用白描手法记录生活的毛边:赵娟制服上的油渍、张云松皮鞋上的划痕、出租屋墙上褪色的明星海报。这些细节如同显微镜下的细胞切片,呈现出青春最真实的肌理。当小说结尾张云松说出"过望花街时,能不能开慢一点儿",这个充满留白的请求,比任何宣言都更具震撼力——它宣告着年轻一代在重压之下,依然保有慢赏生活的能力。

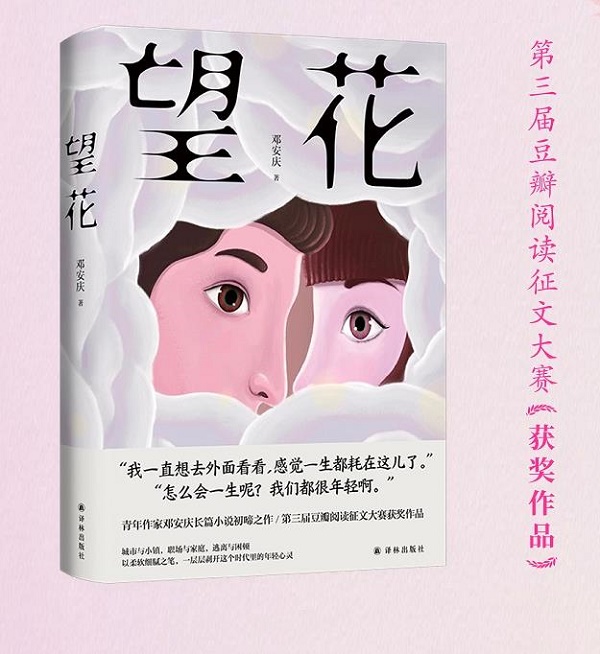

装帧设计亦与文本形成精妙互文。封面采用做旧工艺模拟啤酒标签,内页选用环保纸张呼应工业转型主题,每章开篇的工业遗迹照片与手写体章节号,构成视觉与文本的双重叙事。这种整体设计理念,使小说本身成为一件概念艺术作品。

在这个加速主义盛行的时代,《望花》的出版恰似一声悠长的汽笛。它提醒我们:真正的成长,不是与世界的对抗,而是学会在裂缝中寻找光亮。当我们在算法茧房中计算性价比,在成功学鸡汤里寻找捷径,终将明白——那些被现实挤压的青春,那些未完成的逃离,那些在出租屋里练习微笑的夜晚,才是生命最珍贵的礼物。正如小说中那座正在转型的老工业区,年轻的心灵也在阵痛中完成着从"中国制造"到"中国智造"的精神蜕变。

作者简介

邓安庆,1984 年生,湖北武穴人。已出版《纸上王国》《柔软的距离》《山中的糖果》《我认识了一个索马里海盗》《天边一星子》《永隔一江水》《留灯》等书,有部分作品被翻译成英语、意大利语、西班牙语、丹麦语等多种语言。

购买本书

购买本书