著作者:黄孝纪

农事书写的还魂术

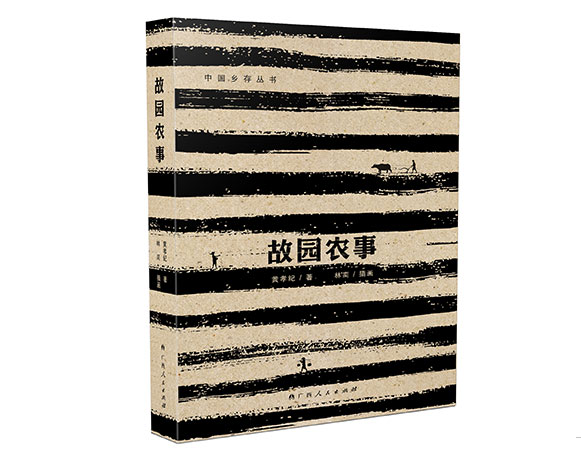

在农业文明渐行渐远的今天,广西人民出版社推出的《故园农事》如一柄生锈的铜犁,在文学的荒地上划开记忆的冻土。这部以传统农耕为轴心的散文集,用二十四节气为刻度,丈量着中国乡村的文明厚度,在稻穗的弯折、麦浪的起伏、蚕房的静默中,复活了正在消逝的农耕诗学。

全书以"农事诗典"为概念内核,将农耕解构成文明的基因图谱。作者没有停留在农艺技术的怀旧式陈列,而是深入到农事内部的哲学肌理:插秧时的后退原是向前,收割后的空田孕育着轮回,育蚕室的恒温暗合着生命伦理。这些被现代性遮蔽的农耕智慧,在作者笔下成为解读东方文明的密码本。特别令人震撼的是《沤粪记》一章,将粪便转化肥料的过程升华为"向下的哲学",揭示出农耕文明特有的谦卑与智慧。

在叙事策略上,作者创造性地采用"农事蒙太奇"。让牛蹄印与卫星云图在田野上重合,使石碾盘与联合收割机在月光下对话,令打谷号子与AI语音在稻田上空交织。这种时空折叠的笔法,使农事成为检验文明韧性的试金石。书中那个充满魔幻色彩的场景令人难忘:无人机掠过稻田时,老农在稻草人身上发现祖先的胎记,传统与未来在稻浪中完成了一次惊心动魄的拥抱。

书中最深刻的洞见,在于对"农耕现代性"的批判性思考。当现代农业将土地简化为生产资料,作者却将镜头对准农事背后的生命教育:插秧少年在泥水中读懂《齐民要术》,蚕娘在缫丝声里领悟《考工记》,稻草人在四季轮回中参透《易经》奥秘。这些"非遗"不再是被观赏的标本,而是活态传承的密钥。正如书中所言:"农事不是时光的琥珀,而是文明的种子库。"

在哲学维度上,《故园农事》完成了对"土地伦理"的祛魅与重构。作者援引海德格尔的"天地神人"四重整体论,却赋予其中国式的诠释:当化肥取代粪肥,当转基因作物改写基因链,这些变化并非文明的倒退,而是农耕智慧在数字时代的迁徙。书中那位种植生态水稻的新农人说得通透:"我们不是要回到刀耕火种,而是要在卫星定位仪里种出《王祯农书》的智慧。"

特别值得称道的是对"感官人类学"的实践。全书采用通感修辞构建农耕记忆:稻花香里的信息素风暴,麦芒刺痛的夏日记忆,稻草垛发酵的时光味道。在《声味录》一章中,作者甚至用声谱图还原渐行渐远的农耕市声,使记忆成为可供聆听的档案。装帧设计亦暗藏匠心,书页采用手工草浆纸,触感粗糙却带着稻壳香气,呼应着"故园农事"的古典意境。

在这个全球化吞噬地方性的时代,《故园农事》的出版恰似一声悠长的牛哞。它提醒我们:真正的文化自信,不是对农耕文明的博物馆式保存,而是让农事成为连接过去与未来的活体桥梁。当我们在垂直农场里种植无土蔬菜,在元宇宙中认养数字稻田,终将明白——那些被现代化解构的农耕智慧,早已在DNA中刻写下文明的密码,等待某个春分时节的月光将其激活。

作者简介

黄孝纪,知名乡土文学作家,中国作家协会会员,文津图书奖、冰心散文奖、孙犁散文奖得主。2012年以来,以出生地湘南山区八公分村为样本,书写中国南方乡村社会变迁。

已出版八公分系列散文集《八公分的时光》《八公分的味道》《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《故园农事》《节庆里的故乡》《老家什》《庄稼人》等多部,作品多次入选国内权威好书榜。

其中,《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《节庆里的故乡》《老家什》先后入选全国农家书屋重点出版物推荐目录。

《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《节庆里的故乡》《故园农事》版权分别输出到俄罗斯、意大利、埃及、拉脱维亚及中国台湾地区

购买本书

购买本书