著作者:黄孝纪

器物有魂魄,人间共此时

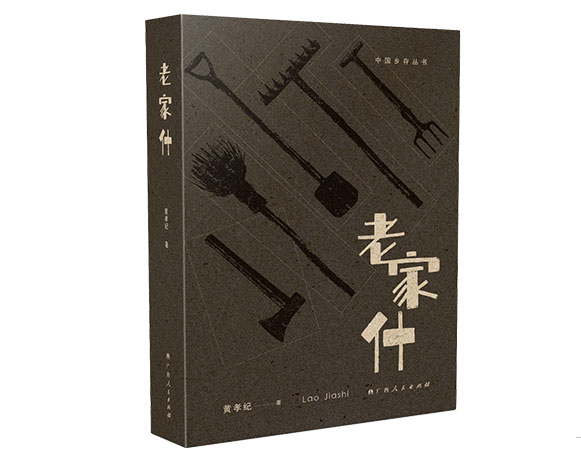

在速生与速朽成为时代症候的今天,广西人民出版社推出的《老家什》如一尊温润的陶器,盛满了被时光腌渍的烟火记忆。这部以传统器物为棱镜的散文集,在榫卯与芯片的碰撞中,重新定义了物与人的精神契约,完成了一场对器物美学的深情注解。全书以"器物记忆库"为概念框架,构建起一座纸上的民俗博物馆。作者没有停留在器物形制的考据,而是深入器物内部的情感褶皱:母亲陪嫁的樟木箱里藏着泛黄粮票,父亲打造的犁铧上嵌着泥土的密码,供销社的搪瓷缸盛过不同温度的茶水。这些被岁月包浆的老物件,在作者笔下成为记忆的存储器,每一次触摸都是对时光的解密。

在叙事策略上,作者创造性地采用"器物自白体"。让算盘珠讲述商贾世家的兴衰,使油纸伞见证江南梅雨中的情愫,令缝纫机记录计划经济时代的婚嫁时尚。这种拟人化书写,使器物突破器用属性,升华为历史的见证者。特别令人动容的是《煤油灯简史》一章,通过调整灯芯高度、擦拭灯罩频率等微观细节,勾勒出三代女性在油灯下的命运轨迹。

书中最深刻的洞见,在于对"物我关系"的重构。当工业流水线吞噬手工痕迹,作者却执拗地记录补锅匠坩埚里的金属颤音、竹篾匠指尖的竹屑纷飞。在《最后的秤匠》篇什中,十六两老秤的星花被解构成道德密码,"斤两之间,藏着天地良心"。这种书写策略,使器物成为丈量人性的标尺,让物质主义时代的我们重新审视"器以载道"的古老智慧。

在哲学维度上,《老家什》完成了对"物恋"的祛魅与升华。作者援引海德格尔的"器物存在论",却赋予其中国式的诠释:当紫砂壶在茶汤浸润中渐渐温润,当老木床在人体重压下形成凹陷,这些器物的"物性"正在转化为"人性"。书中那位修复古家具的匠人说得通透:"新物件讨好眼睛,老家什滋养魂魄。"

特别值得称道的是对"器物美学"的视觉化呈现。全书采用裸脊锁线装帧,使书页可180度平展,宛如展开的器物长卷;内文选用特种纸,在不同光线下呈现或明或暗的纤维纹理,隐喻器物表面的使用痕迹。每章开篇的器物线描图,皆出自非遗传承人之手,使阅读过程成为视觉的考古。

在这个崇尚断舍离的年代,《老家什》的出版恰似一声温柔的劝诫。它提醒我们:真正的现代性,不是与过去决裂,而是学会在器物的年轮里,读懂文明传承的密码。当我们在博物馆凝视青铜器上的饕餮纹,在古玩市场抚摸明清家具的包浆,终将明白——那些被时光盘出包浆的老家什,早已成为我们精神基因的存储芯片,在某个不经意的触碰间,激活整个民族的集体记忆。

作者简介

黄孝纪,知名乡土文学作家,中国作家协会会员,文津图书奖、冰心散文奖、孙犁散文奖得主。2012年以来,以出生地湘南山区八公分村为样本,书写中国南方乡村社会变迁。

已出版八公分系列散文集《八公分的时光》《八公分的味道》《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《故园农事》《节庆里的故乡》《老家什》《庄稼人》等多部,作品多次入选国内权威好书榜。

其中,《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《节庆里的故乡》《老家什》先后入选全国农家书屋重点出版物推荐目录。

《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《节庆里的故乡》《故园农事》版权分别输出到俄罗斯、意大利、埃及、拉脱维亚及中国台湾地区。

购买本书

购买本书