著作者:黄孝纪

泥土里长出的精神史诗

一、土地伦理的诗意重建

小说开篇即构建了极具震撼力的隐喻体系:老农把式陈德福将寿衣料子缝进犁头,这个充满巫楚文化色彩的仪式,将土地与生命完成神圣的联结。作者没有停留在对农耕技艺的怀旧式书写,而是深入到土地伦理的肌理——当陈德福执拗地保留"牛踩田"古法,当孙子陈小满试图用无人机播种,两代人的冲突本质上是两种宇宙观的对话。书中那个充满魔幻色彩的场景令人难忘:暴雨夜,老牛的瞳孔里倒映着LED屏幕的幽光,传统与现代在雨幕中完成了一次惊心动魄的对视。

二、被折叠的乡土时间

作者创造性地采用"双时间轴"叙事,将农事节气与城市化进程并置。在立春、惊蛰、清明等农耕时间节点上,叠印着征地补偿谈判、农民工返乡潮等现代性事件。这种叙事策略使时间产生奇妙的褶皱:当陈小满在深圳工厂计算计件工资时,老宅天井的滴漏仍在丈量着二十四节气;当网红在稻田里直播带货,老农却通过稻穗的弯折角度预判台风。这种时空错位构成强烈的戏剧张力,揭示出乡土中国正在经历的"时间暴力"。

三、锄头与键盘的辩证法

书中对农具的描写超越了器物层面,成为精神符号的载体。陈德福视锄头为"第三只手",这柄磨出包浆的木柄上,刻录着饥荒年代的树皮食谱、公社时期的工分密码;而陈小满的笔记本电脑,则储存着农业大数据、土地流转合同。当老农在祠堂用锄头丈量祖产,青年在咖啡馆用PPT演示生态农场计划,农具的嬗变折射出中国乡村最深刻的生存转型。特别值得玩味的是,小说结尾陈小满将祖传锄头熔铸成雕塑,这个充满后现代意味的举动,恰似乡土文明在数字时代的重生仪式。

四、消失的味觉记忆

作者对乡村感官世界的还原令人惊叹。书中详细记录了四十三种稻米的口感差异,十二种野菜的苦涩层次,甚至用通感手法描写稻花香里的信息素风暴。当陈小满在城里超市面对真空包装的"有机米",那些被抽干的不仅是空气,更是一个族群的味觉基因库。这种对"舌尖上的乡愁"的书写,将乡村衰落问题提升到存在主义的高度——当我们的味蕾失去对土地的记忆,文明是否正在经历某种意义的失聪?

五、文学性的大地艺术

全书语言如新翻的泥土,在粗粝中透出温润。作者善用方言俚语构建文学韵律,将"双抢"时的打谷号子、祭祖时的喃喃咒语,转化为诗性的语言颗粒。在《蛙鸣录》一章中,作者甚至用分号模拟蛙声的节奏,使标点符号本身成为叙事主体。这种大胆的文学实验,让小说文本成为可供阅读的田野,每个段落都生长着语言的稻穗。

在城市化率突破65%的今天,《庄稼人》的出版恰似一声悠长的牛哞。它提醒我们:当我们在城市森林中寻找精神原乡时,不要忘记那些仍在土地上书写文明的人。他们不是博物馆里的活化石,而是手持现代火炬的传统守护者——正如小说结尾那幕震撼场景:陈小满将直播镜头对准父亲布满老茧的手,这双刚刚操作过智能播种机的手,正在用古法捻着稻种。在锄头与键盘的交响中,中国乡村正在书写属于自己的现代性答案。

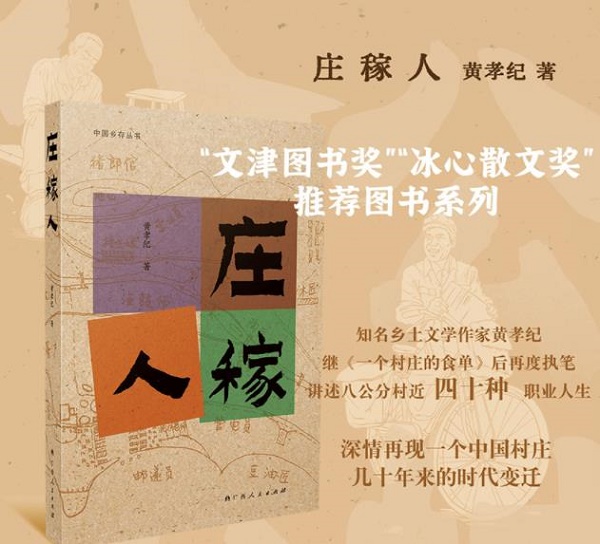

作者简介

黄孝纪,知名乡土文学作家,中国作家协会会员,文津图书奖、冰心散文奖、孙犁散文奖得主。2012年以来,以出生地湘南山区八公分村为样本,书写中国南方乡村社会变迁。

已出版八公分系列散文集《八公分的时光》《八公分的味道》《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《故园农事》《节庆里的故乡》《老家什》《庄稼人》等多部,作品多次入选国内权威好书榜。

其中,《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《节庆里的故乡》《老家什》先后入选全国农家书屋重点出版物推荐目录。

《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《节庆里的故乡》《故园农事》版权分别输出到俄罗斯、意大利、埃及、拉脱维亚及中国台湾地区。

购买本书

购买本书